Lubrification, seconde partie : les lubrifiants

INTRODUCTION

Dans la première partie de cet article sur la lubrification nous avons présenté quelques notions de tribologie. Les modes d'usure par abrasion et par adhésion ont été sommairement décrits. Nous n'avons pas parlé pour l'instant d'autres modes tels que la corrosion galvanique ou la corrosion de contact dont les actions sont assez sensiblement différentes. Dans l'immédiat, nous considérons que ces modes d'usure sont un peu en marge de ce premier contact avec le monde de la lubrification. L'étude de ces modes de dégradation sera peut-être le sujet d'un futur article.

Les quatre principaux modes d'action d'un lubrifiant ont été présentés :

- Séparer les surfaces de contact en mouvement relatif ;

- Refroidir l'interface des pièces incriminées ;

- Evacuer les débris d'usure ;

- Lutter contre la corrosion.

Lien vers le premier volet de cet article : Lubrification première partie : notions de tribologie.

Le lubrifiant doit en plus avoir des qualités supplémentaires. Cette page présente les lubrifiants, leur composition et les problématiques qui doivent être solutionnées par les lubrifiants.

==========================================================================================

VISCOSITES DES LUBRIFIANTS USUELS

Préambule

Dans la première partie, nous avons montré à l'aide des courbes de Stribeck l'impact de la viscosité d'un lubrifiant sur l'amorçage du régime hydrodynamique et sur le coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement des surfaces.

Il existe deux grandeurs physiques appelées "viscosité" :

- La viscosité dynamique;

- La viscosité cinématique.

Viscosité dynamique

la viscosité dynamique est une grandeur physique qui caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement laminaire*.

* il existe deux sortes d'écoulements : laminaire et turbulent. Dans l'écoulement laminaire, toutes les particules passant dans une section ont la même vitesse. Dans l'écoulement turbulent, des turbulences imposent des directions ou des vitesses de déplacement différentes aux particules. Plus d'infos avec ce lien : Ecoulements

La viscosité dynamique est dépendante de la température et de la pression.

La viscosité dynamique est le rapport de la contrainte de cisaillement au gradient de vitesse perpendiculaire au plan de cisaillement.

On la mesure en kilogrammes par mètre carré-seconde, ce qui correspond à des Pascal-secondes. Elle a donc la dimension d'une pression multipliée par un temps.

En abrégé, on la désigne par la lettre grecque µ (prononcer Mu), parfois par la lettre grecque ɳ (prononcer êta, certaines lettres grecques n'apparaissent pas sur certains ordinateurs. J'en suis désolé, je suis mécanicien pas informatologue).

Viscosité cinématique

La viscosité cinématique est le quotient de la viscosité dynamique par la masse volumique du fluide.

On la désigne habituellement par la lettre grecque ʋ (prononcer nu)

ʋ = µ / masse volumique du fluide

On la mesure en mètres-carrés par seconde

1 mm²/seconde = 1 cSt (centistoke)

Lien vers convertisseur d'unités : Lien

La viscosité cinématique est dépendante de la température et de la pression.

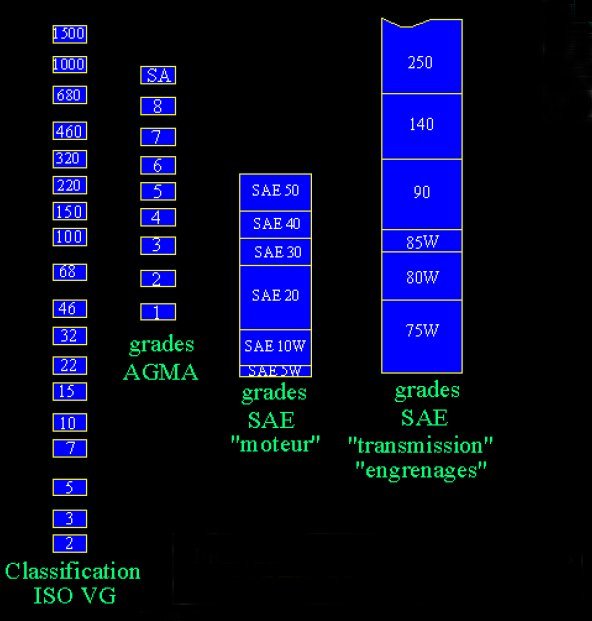

La viscosité cinématique sert a définir les classes de viscosité du système ISO.

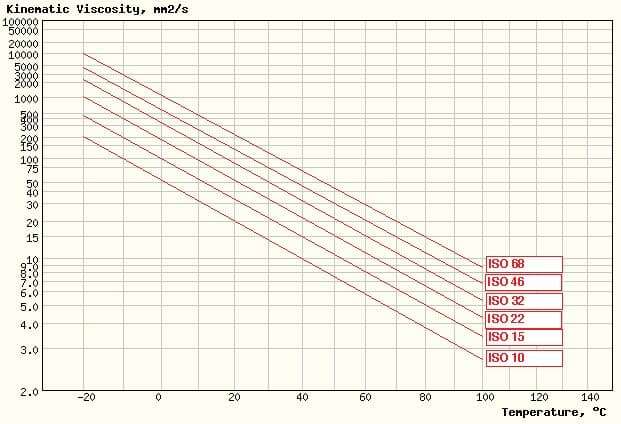

Variations de viscosité cinématique pour un lubrifiant de VI 100 (voir ci-dessous la définition du VI)

Pour les lubrifiants plus visqueux (ISO 100 à ISO 1500), il suffit de placer le point correspondant à la viscosité à la verticale de 40 ° sur l'echelle du bas et de tirer une droite parallèle à celles qui figurent sur le graphique.

Chaque cas est particulier, mais en règle générale, il faut disposer au minimum d'une viscosité de 10 mm²/s à la température de service pour qu'un film d'huile efficace se forme.

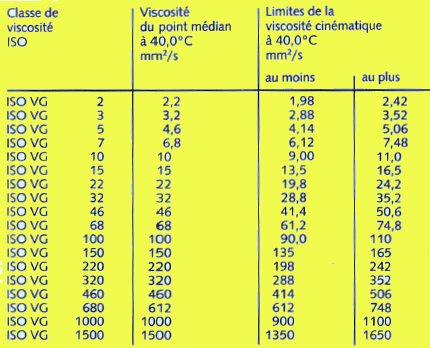

Classes de viscosité selon norme DIN 51519

Le système ISO VG est celui qui est le plus couramment utilisé dans l'industrie actuellement. Il est utilisé conjointement avec le système SAE dans le secteur agricole. La plupart des constructeurs de machines indiquent leurs spécifications dans ce système. Ça n'a pas toujours été le cas.

Dans le système VG, les viscosités sont mesurées à 40 °C et une tolérance est affectée à chaque classe.

Viscosity Index (VI) ou indice de viscosité

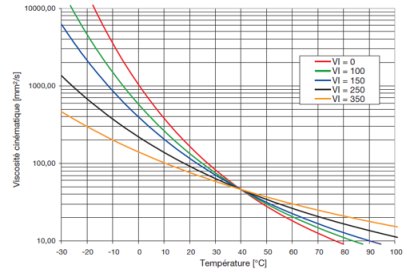

Les lubrifiants de catégorie VG peuvent avoir de fortes variations de viscosité en fonction de la température. Ces variations peuvent être à l'origine de dysfonctionnements ou d'usures prématurées dans certaines conditions d'utilisation : matériels fonctionnant dans des ambiances non tempérées, non chauffées l'hiver (Engins de chantiers, machines-outils dans des ateliers non chauffés, etc.) C'est souvent le cas pour les machines -outils appartenant à des mécaniciens ou menuisiers amateurs. De grandes variations de température en fonctionnement sont courantes quand le refroidissement est confié totalement ou en grande partie au circuit de lubrification. par exemple Citroën 2CV, Porsche 911, etc.) Le VI (Viscosity Index) est un paramètre sans dimension qui permet de connaitre le comportement vis-à-vis des variations de température d'un lubrifiant par rapport au lubrifiant de référence VG.

La norme DIN 20909 définit le détails du calcul du VI

Un lubrifiant paraffinique de référence est affecté de l'indice VI 100, Une huile asphaltique présentant de fortes variations de viscosité est affectée de l'indice 0. Le VI est déterminé proportionnellement aux variations constatées entre 40 et 100 °C. Plus le VI est grand, moins la viscosité varie en fonction de la température.

Le VI est spécifié sur toutes les fiches techniques de produits sérieux.

On commence à voir ici l'un des avantages des lubrifiants synthétiques par rapport aux lubrifiants à base minérale : la synthèse permet de minimiser les variations de viscosité liées à la température.

Les lubrifiants minéraux vendus sous l'appellation ISO HV (définition plus bas) ont généralement des VI supérieurs à ceux des lubrifiants vendus sous l'appellation simple VG parce que VG ne garantit pas de VI alors que HV impose un VI minimal. L'expérience montre qu'ils sont en moyenne à peine plus chers. Ils permettent de diminuer le temps nécessaire avant de demander à un mécanisme sa performance maximale. Ils contribuent à réduire la consommation énergétique. Ils s'amortissent d'autant plus vite que les organes sont utilisés pendant de courtes périodes avec un taux important de fonctionnement à froid.

Paradoxalement, les petits utilisateurs ont tendance à privilégier des lubrifiants de moindre qualité. "C'est bien bon pour ce que je fais avec." lit-on trop fréquemment. C'est une grave erreur. La majorité de l'usure d'un organe lubrifié se produit au démarrage le temps que le lubrifiant parvienne à l'interface des pièces. Avec un lubrifiant trop visqueux à froid, l'interface des pièces fonctionne à sec pendant des temps plus importants. On sait bien que les moteurs automobiles qui font de petits trajets s'usent beaucoup plus vite que ceux qui parcourent de longues distances. Il en est de même des organes de machines. Quand on veut minimiser le budget d'entretien d'une machine, on devrait se dire :

"Je n'ai pas les moyens d'acheter du pas cher"

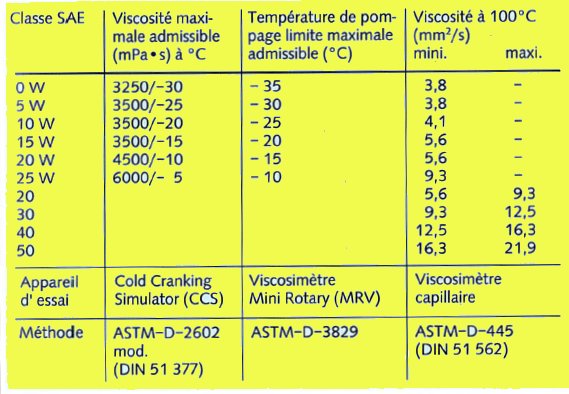

Classes de viscosité selon norme SAE (Society of Automotive Engineers)

Pour les huiles-moteur

Remarque : la norme prévoit la caractérisation de la viscosité cinématique à 100 °C, mais pour les mesures à basse température c'est la viscosité dynamique qui est utilisée. C'est ce qui explique que les unités employées dans ce tableau soient différentes en fonction de la colonne concernée.

Le système SAE est le plus utilisé actuellement dans le secteur automobile.

Le grade SAE est défini par une mesure de viscosité à 100 °C : grades 20-30-40 ou 50.

Pour les lubrifiants multigrades, il est complété par une seconde mesure à la température spécifiée dans le tableau ci-dessus : -5, -10,-15, -20, -25, -30 °C

Le grade à basse température est suivi du symbole w (Winter)

Implicitement, un lubrifiant multigrade a un fort VI

Exemple : un lubrifiant 0w30 a une viscosité maximale de 3250 mPa.s à -30°C et une viscosité comprise entre 9,3 et 12,5 mm²/s à 100 °C.

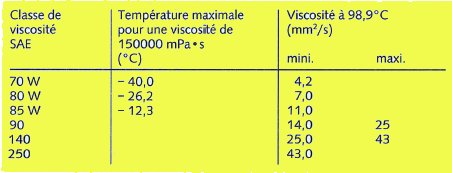

Pour les lubrifiants destinés aux transmissions à engrenages

Il n'y a pas de proportionnalité entre les grades des huiles-moteur et ceux des lubrifiants pour engrenages. Mais il y a des correspondances en termes de viscosités. Attention : une correspondance de viscosité ne signifie pas une équivalence de lubrifiant. D'autres critères (voir plus bas) doivent aussi correspondre.

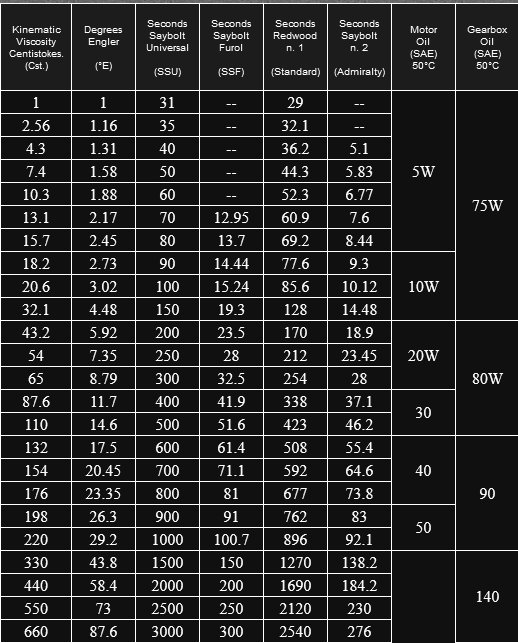

Viscosités Engler

Unité de viscosité employée autrefois. En général spécifiée à 50 °C dans les manuels de maintenance de machines.

La viscosité Engler est le rapport du temps nécessaire à l'écoulement du liquide concerné par rapport au temps nécessaire à l'écoulement de la même quantité d'eau à travers le viscosimètre Engler. Plus la valeur en degré Engler est grande, plus le produit est visqueux.

On se trouve souvent dans l'obligation de trouver un substitut pour une préconisation d'un constructeur de machine ancienne puisque cette unité n'est plus employée.

On peut utiliser le tableau proposé au paragraphe suivant pour trouver une équivalence.

Tableaux de correspondances de viscosités

Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif car les températures de mesure des viscosités sont différentes. La corrélation est plus ou moins précise en fonction de la composition du lubrifiant. Le tableau ci-dessous donne des correspondances pour des lubrifiants à base minérale de VI 100.

Deux lubrifiants minéraux de viscosités équivalentes définis par deux normes différentes se trouvent sur la même ligne horizontale. Par exemple, on cherche à connaitre le grade d'un lubrifiant ISO VG qui a une viscosité proche de celle d'un lubrifiant SAE 30 (cas typique pour une boite à vitesses de machine-outil ancienne.) Les lubrifiants ISO VG les plus proches sont ISO 100 et ISO 68.

SAE 30 : 11 mm²/s à 100°C.

Si on effectuait une mesure à 40 °C, la viscosité d'un lubrifiant SAE 30 de VI 100 serait 100 mm²/s

ISO VG 100 : 90-110 mm²/s à 40 °C

Dans ce cas, on a le choix entre un lubrifiant ISO VG 100 et un lubrifiant HV 68 (dont le VI est plus grand que celui du VG 100). Le lubrifiant HV68 est plus polyvalent. il peut donc être employé sur d'autres organes. C'est un grade très courant. Il sera moins impacté par les variations de température. C'est celui que je choisirais. C'est d'ailleurs l'un de ceux qui sont recommandés pour la majorité des boites à vitesses de tours modernes (grades 46 et 68 sur plus de 80 % du marché.) La tendance depuis plusieurs années en automobile, comme en machines est à la diminution de la viscosité préconisée par les constructeurs. C'est lié à la conjonction de plusieurs facteurs :

- Une consommation énergétique moindre (l'énergie se raréfie) ;

- Des surfaces mieux finies sur les organes modernes (moins exigeantrs en termes de viscosité) ;

- Une meilleure qualité des matériaux utilisés pour les pièces modernes ;

- Une plus grosse réserve de puissance des machines qui n'est pas souvent utilisée ;

- Des organes de machines anciennes qui sont très largement rôdés ;

- Des machines anciennes qui appartiennent désormais majoritairement à des gens qui les font travailler moins severement que ce pourquoi elles avaient été conçues et sur des periodes plus courtes (souvent 2 x 8 heures / jour il y a 50 ans) ;

- et évidemment des lubrifiants modernes beaucoup plus performants que les meilleurs lubrifiants d'antan.

Ce dernier point n'est vrai que pour les produits de marque. Méfiez-vous des lubrifiants vendus "à la sauvette" sur des sites d'enchères sur internet. Ce sont peut-être des produits recyclés par des gens plus ou moins compétents.

Tableau de correspondance pour les viscosités Engler, Saybolt et Redwood

CONSISTANCE DES GRAISSES

Les graisses sont des huiles traitées pour devenir des savons plus ou moins consistants. On a l'habitude d'utiliser l'échelle NLGI pour caractériser leur consistance. Se renseigner auprès du fabricant.

NLGI 000 et 00

Graisses très fluides. Pour outils à air comprimé

NLGI 0

Graisse semi-fluide. pour outils à air comprimé et engrenages lubrifiés à la graisse.

NLGI 1

Graisse très molle. Paliers peu chargés, glissières.

NLGI 2

Graisse molle. La plus courante. Paliers lents, peu chargés

NLGI 3

Graisse moyennement consistante. Paliers lents, peu chargés sans roulement ou chargés avec roulements.

NLGI 4-5-6-7

Graisses consistantes à dures. Paliers lents, fonctionnant dans l'eau, la vapeur d'eau à températures élevées, etc.

==========================================================================================

BASES DES LUBRIFIANTS

Huiles végétales ou animales

Les huiles d'origine végétales ou animales ont des propriétés qui ont été très tôt utilisées dans les industries mécaniques. Sans hiérarchie, on peut citer :

Les huiles de lard

Autrefois recommandées pour la lubrification des outils de coupe, notamment pour le taraudage et le filetage.

Suif

Produit issu des tissus graisseux du mouton ou du boeuf. Autrefois beaucoup utilisé dans les ateliers. C'est un lubrifiant pâteux. Il convient assez bien pour enduire les tarauds utilisés avec une perceuse sans fil en toutes positions sur chantier parce qu'il ne coule pas.

Huile de Colza

Autrefois recommandée pour éviter la corrosion des pièces terminées en attente d'expédition.

Semble faire partie des ingrédients qui composent certains fluides de coupe biodégradables actuels.

Huile de ricin

Elle a d'excellentes propriétés lubrifiantes. Ces propriétés sont dues à une grande affinité pour les surfaces métalliques. Elle adhère littéralement sur les surfaces ce qui est un très gros avantage pour la lubrification limite. Autrefois employée dans les lubrifiants pour ponts utilisant des engrenages en bronze. Elle a été remplacée par des additifs extrême-pression depuis que les engrenages de ponts sont en acier.

Elle a aussi connu son heure de gloire dans la lubrification des moteurs deux-temps. A tel point que malgré les progrès techniques certains lubrifiants en ont longtemps contenu "pour le plaisir de l'odeur du ricin brûlé". Associée à une image populaire de la compétition l'huile de ricin était un adjuvant qui faisait vendre les huiles deux-temps de synthèse.

L'huile de ricin a la particularité d'avoir un point-éclair plus élevé que la majorité des bases synthétiques ce qui la rend particulièrement intéressante pour une utilisation en mélange avec le carburant. En contrepartie elle polymérise très rapidement sous l'effet de la chaleur. Les vernis qui se forment ont l'inconvénient d'encrasser les moteurs. Ce n'est pas trop gênant en compétition puisque les moteurs sont souvent démontés. ça le devient pour un usage sur route. En compétition, ces vernis ont un gros inconvénient : ils couvrent les dépôts de résidus de combustion sur les bougies. Or, ces dépôts étaient souvent utilisés comme témoins du réglage de la richesse du mélange carburé. Le ricin empêchait donc d'obtenir un réglage optimal et en définitive malgré d'excellentes propriétés lubrificatrices, il a certainement été l'une des causes de nombreuses casses de moteur. Depuis cette époque, la suppression du plomb tétraéthyl dans les supercarburants a rendu les réglages à la couleur des bougies beaucoup plus difficiles.

Actuellement elle semble encore utilisée par les modélistes pour lubrifier les micro-moteurs. L'huile de ricin étant biodégradable, il y a fort à parier qu'elle aura de l'avenir pour des applications industrielles si ce n'est pas déjà le cas.

Eau de savon

Autrefois utilisée comme fluide de coupe. C'était un produit assez favorable à la prolifération de bactéries. Il pouvait être additionné de chlore pour éviter cet effet. Le Chlore ayant été à l'origine de corrosions (notamment d'aciers inoxydables) a été quasiment banni des produits destinés à l'usinage.

Huiles minérales

Huiles extraites majoritairement du pétrole. composées de coupes pétrolières de différentes natures. Le choix des coupes impacte directement le VI du lubrifiant.

Les produits naphéniques sont ceux qui ont le plus mauvais VI (toujours en-dessous de 80, donc inférieur à la moyenne des bases minérales. Ils s'accommodent très mal des variations de température en termes de viscosité.

Une huile minérale hautement raffinée peut atteindre un VI de 120.

Hydrocraquée, le VI peut dépasser 120.

Lubrifiants de synthèse

Produits élaborés avec des coupes pétrolière choisies. Le VI dépasse 130.

- Huiles minérales naphténiques : VI ≈ 0

- Huiles minérales paraffiniques Gr I : VI ≈ 100

- Huiles minérales paraffiniques Gr III : VI ≈ 130

- Huiles synthétiques type polyalphaoléfines : VI ≈ 130 à 150

- Huiles synthétiques type esters : VI ≈ 160 à 200

- Huiles synthétiques type PolyAlkylène Glycol : VI ≈ 200 à 240 Ne sont utilisées qu'en circuit fermé car hydrophiles.Typiquement pour compresseur frigorifique.

Lubrifiants semi-synthétiques

Lubrifiants composés en partie d'huiles minérales et d'huiles de synthèse.

=====================================================================

ADDITIFS

Objet

Pour s'adapter au mieux aux conditions d'utilisation, pour améliorer la tenue du film d'huile, pour moins dépendre de l'environnement dans lequel ils doivent travailler, pour espacer les intervalles de vidange, les lubrifiants contiennent de nombreux additifs.

Ainsi, ont été créés de lubrifiants dédiés à des conditions spécifiques.

Additifs améliorant l'indice de viscosité

Ces additifs permettent d'augmenter l'indice de viscosité en ayant moins recours à des coupes pétrolière coûteuses.

Additifs abaissant le point d'écoulement

En-dessous d'une température appelée point d'écoulement, les lubrifiants deviennent pâteux. Les pompes ne peuvent plus être alimentées normalement. Ces additifs augmentent la plage de température d'utilisation des lubrifiants.

Additifs détergents et dispersants

Les moteurs thermiques, en particuliers les moteurs Diesel et les moteurs à allumage commandé à injection directe d'essence produisent de nombreuses particules (des suies). Ces particules se déposent sur les pièces et finissent par encrasser les moteurs. Des détergents sont ajoutés dans les lubrifiants pour moteurs afin qu'ils se chargent de ces particules qui sont ensuite retenues par les filtres à huile pour les plus grosses ou éliminées lors des vidanges. Les dispersants évitent la coalescence des particules présentes dans le lubrifiant. Lien vers définition de la coalescence

Autrefois, ces particules formaient des boues au fond des carters. Désormais on en trouve beaucoup moins. En se chargeant de particules d'hydrocarbures imparfaitement brûlés, les lubrifiants noircissent. Contrairement à une idée reçue, un lubrifiant très noir est le signe qu'il a bien fait son travail de détergence.

Ces additifs sont moins utiles dans les transmissions parce qu'il n'y a pas de combustion. Lors de la vidange d'une boite à vitesse, le liquide qui s'écoule est toujours clair. sauf s'il s'est fortement oxydé, ce qui signale une anomalie de fonctionnement.

Additifs anti-oxydation

Il ne s'agit pas seulement ici de protéger les pièces de l'oxydation, mais aussi de protéger le lubrifiant de l'action de l'oxygène sur ses ingrédients. Au niveau des gorges de segments d'un moteur, il n'est pas rare que la température atteigne 250 °C. Le lubrifiant ne doit pas brûler. L'augmentation des intervalles de vidange dépend pour une forte part de ces additifs. On notera à ce sujet que l'un des principaux apports de lubrifiants synthétiques réside dans une forte augmentation des intervalles de vidange. Malgré un cout d'achat au litre plus important un lubrifiant synthétique peut revenir moins cher qu'un lubrifiant d'entrée de gamme parce qu'on le vidange beaucoup moins souvent. Et c'est non seulement vrai pour les moteurs automobiles, mais aussi pour de nombreuses machines.

Pour la protection des pièces constitutives du mécanisme, on utilise du dialkyldithiophosphate de zinc (ZDDP) dans des proportions qui peuvent aller jusqu'à 15 % des additifs. Le ZDDP a aussi une action anti-usure.

Lien vers wikipédia : ZDDP

Additifs extrême-pression

Très fréquents dans les lubrifiants pour engrenages, ces additifs permettent d'assurer une lubrification suffisante dans les phases de fonctionnement où le régime hydrodynamique n'est pas établi. C'est-à-dire principalement au démarrage avec de fort couples transmis, par exemple pour un couple conique de pont. Ils sont réputés très efficaces pour les organes en acier. Certains d'entre-eux sont connus pour avoir fait des ravages sur des pièces en bronze.

Modificateurs de frottement

Additifs solides qui améliorent les conditions de frottement. Par exemple autrefois le graphite dans le ANTAR Molygraphite. Dans les années 80, ELF commercialisait toujours ce produit. Mais on s'était aperçu qu'il était plus nuisible qu'utile. Pour satisfaire une clientèle (généralement âgée) le produit avait été conservé, mais sa teneur en graphite réduite à une valeur symbolique. Plus tôt dans les années 70, j'ai refait des moteurs qui "tournaient à la moly". Ils étaient tous remplis de boues. On passait des heures à nettoyer les pièces.

Graphite et bisulfure de molybdène restent très employés dans les graisses.

Additifs anti-mousse

Lorsqu'un lubrifiant est mis en présence d'eau et pompé, il forme facilement une émulsion. A l'extrême, la fameuse "mayonnaise" qu'on trouvait très fréquemment dans les moteurs autrefois. Cette mousse est nuisible à plusieurs titres. D'abord, elle impacte la viscosité du lubrifiant et la portance du film de lubrifiant. Ensuite, elle accélère son oxydation puisque l'eau contient de l'oxygène. Elle impacte aussi le niveau d'huile et peut conduire à des débordements ou des déjaugeages.

Même sans fuite à un joint de culasse, l'eau est bien plus présente qu'on ne l'imagine dans les carters. D'abord, la mise à l'air libre des carters fait pénétrer de l'air qui n'est jamais sec. En se refroidissant, le mécanisme fait condenser l'eau présente dans l'air. Ensuite, dans les moteurs, la combustion d'hydrocarbures produit de l'eau. C'est un résidu tout à fait normal. L'eau se condense sur les parois des cylindres et finit par rejoindre le carter. Pour les machines d'usinage, il est fréquent que du fluide de coupe (des huiles en solution dans l'eau) pénêtre dans les carters. Surtout dans les tabliers.

Les organes en mouvement incorporent de l'air dans l'huile comme le fait un cuisinier qui prépare une mayonnaise. C'est notamment le cas des roulements de broche de machines-outils. l'huile doit y arriver à faible débit pour éviter les surchauffes. Les billes ou rouleaux "pompent" plus d'air que d'huile ce qui produit beaucoup de mousse. Le cas le plus critique que je connaisse est le carter sec. Deux pompes aspirent l'huile dans le carter alors qu'une seule y envoie de l'huile. La bâche à huile reçoit donc environ deux fois plus d'air que d'huile. C'est pour cette raison qu'on ne la remplit jamais et qu'on vérifie le niveau moteur tournant. Sinon, elle déborderait très vite. Attention, sur une voiture de course, une bâche à huile qui déborde finit toujours par graisser les pneus arrières de l'auto...

Ces additifs anti-mousse sont essentiels au fonctionnement de nombreux mécanismes et pourtant trop souvent ignorés des techniciens et à plus forte raison du public.

Contraintes

On ajoute des adjuvants pour améliorer les qualités des lubrifiants. ces adjuvants doivent être compatibles avec les lubrifiants dans l'ensemble des conditions d'utilisation et de stockage. Mais ils doivent aussi être compatibles entre-eux.

Ce dernier point est très important. Hélas, on trouve dans le commerce toutes sortes de produits censés améliorer les lubrifiants et notamment des "remétallisants". Je ne suis pas chimiste, mais lorsque je fréquentais le CRES, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des experts. Selon eux, celui qui utilise ce genre de produit joue à l'apprenti-chimiste. La plupart du temps il joue à la roulette russe avec son mécanisme. Etes-vous joueur ou pas ?

=====================================================================

CLASSIFICATION DES LUBRIFIANTS

Pour l'industrie

Selon ISO 6743/99 partie 4 (huiles hydrauliques)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

H |

H |

Systèmes hydrauliques. |

Huiles minérales raffinées non inhibées. |

|

|

H |

L |

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés anti-rouille et anti-oxydation améliorées. |

|

|

|

H |

M |

Huiles du type HL possédant des propriétés anti-usure améliorées. |

Systèmes hydrauliques généraux y compris les composants très chargés. |

|

|

H |

R |

Huiles du type HL possédant des propriétés viscosité/température améliorées. |

|

|

|

H |

V |

Huiles du type HM possédant des propriétés viscosité/température améliorées. |

Equipements pour la construction et la marine. |

|

|

H |

S |

Fluides de synthèse ne possédant aucune propriété particulière de résistance au feu. |

|

|

|

H |

ETG |

Systèmes hydrauliques pour lesquels des fluides acceptables pour l’environnement sont requis. |

Triglycérides. |

Systèmes hydrauliques généraux. |

|

H |

EPG |

Polyglycols. |

||

|

H |

EES |

Esters synthétiques. |

||

|

H |

EPR |

Polyalphaoléfines et produits connexes hydrocarbonés. |

||

|

H |

G |

Systèmes hydrauliques et glissières. |

Huiles du type HM possédant des propriétés anti-saccade. |

Machines dont le circuit de lubrification est commun aux parties hydrauliques et aux glissières et où on doit minimiser les vibrations et les saccades à basse vitesse. |

|

H |

FAE |

Systèmes hydrauliques nécessitant l’emploi de fluides difficilement inflammables. |

Emulsions d’huile dans l’eau (généralement plus de 80% d’eau). |

|

|

H |

FAS |

Solutions chimiques aqueuses (généralement plus de 80% d’eau). |

|

|

|

H |

FB |

Emulsions d’eau dans l’huile. |

|

|

|

H |

FC |

Solutions aqueuses de polymères (généralement plus de 35% d’eau). |

|

|

|

H |

FDR |

Fluides de synthèse sans eau, constitués d’esters phosphoriques. |

|

|

|

H |

FDU |

Fluides de synthèse d’autres compositions. |

|

|

On trouve facilement dans le commerce des lubrifiants vendus sous la dénomination VG XY où XY correspond à la viscosité du produit. Cette indication à elle seule ne donne aucune information sur les qualités du produit. C'est typiquement ce que proposent la plupart des plateformes en ligne de vente par correspondance. En clair, vous ne payez pas cher (ce qui n'est absolument pas garanti) mais vous ne savez pas ce que vous achetez. Vous achetez... un prix.

On trouve aussi très facilement des produits vendus sous la dénomination HV XY. Avec ces produits (souvent à peine plus chers) on a une certaine garantie de performance.

Les produits de type HG peuvent satisfaire les utilisateurs de machines-outils en raison de leur polyvalence carter et glissières. Les stocks sont ainsi réduits.

Selon ISO 6743/99 partie 13 (huiles de glissières)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

G |

A |

Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels les surfaces en contact sont toutes deux métalliques. |

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées : anti-usure, protection contre la corrosion, adhésivité et anti-frottement saccadé (broutage). |

Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses, des systèmes vis-écrous, des paliers lisses. |

|

G |

B |

Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels l’une des deux surfaces en contact est constitué d’un matériau non métallique (polymère pigmenté, résine, etc…). |

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées : anti-usure, protection contre la corrosion, adhésivité et anti-frottement saccadé (broutage) et séparation de fluides aqueux. |

Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses avec des matériaux non métalliques sensibles à la pollution par des fluides de coupe aqueux, des systèmes vis-écrous, des systèmes vis à billes-écrous, des paliers lisses. |

|

G |

S |

Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels les surfaces en contact sont toutes deux métalliques. |

Lubrifiants de synthèse possédant des propriétés améliorées de protection contre l’usure, de protection contre la corrosion, de prévention des mouvements discontinus ou intermittents du patin (saccades). |

Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses, des systèmes vis-écrous, des systèmes vis à billes-écrous, des paliers lisses pour lesquels les propriétés de compatibilité avec le fluide de refroidissement sont essentielles. |

Selon ISO 6743/99 partie 6 (huiles pour engrenages)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

C |

KB |

Graissage en continu des engrenages sous carter. |

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés anti-oxydation, de protection contre la corrosion (métaux ferreux et non ferreux) et anti-moussage. |

Engrenages fonctionnant sous charge modérée. |

|

C |

KC |

Huiles du type CKB possédant en plus des propriétés extême-pression et anti-usure. |

Engrenages dont la température d’huile stabilisée reste normale ou moyenne et qui peuvent fonctionner sous charge élevée. |

|

|

C |

KD |

Huiles du type CKC possédant en plus une résistance à l’oxydation et une stabilité thermique renforcées qui autorisent une utilisation à température plus élevée. |

Engrenages dont la température d’huile stabilisée est élevée et qui peuvent fonctionner sous charge élevée. |

|

|

C |

KE |

Huiles du type CKB assurant un coefficient de frottement réduit. |

Engrenages fonctionnant sous frottement élevé (par exemple engrenages à roue et vis sans fin). |

|

|

C |

KS |

Lubrifiants possédant des propriétés de stabilité à l’oxydation, de frottement et de protection contre la corrosion (métaux ferreux et non ferreux), utilisables dans des conditions extrêmes de température (basses et hautes). |

Engrenages dont la température d’huile stabilisée est très basse, basse ou très élevée et dont la charge est modérée. |

|

|

C |

KT |

Lubrifiants du type CKS, utilisables dans des conditions extrêmes de température (basses et hautes) et sous charge élevée. |

Engrenages dont la température d’huile fluide stabilisée est très basse, basse ou très élevée et dont la charge est élevée. |

|

|

C |

KG |

Graisses possédant des propriétés extrême-pression et anti-usure. |

Engrenages fonctionnant sous charge modérée. |

|

|

C |

KH |

Graissage intermittent des engrenages nus ou avec des dispositifs de protection. |

Produits habituellement à caractère bitumineux possédant des propriétés de protection contre la corrosion. |

Engrenages cylindriques ou coniques fonctionnant à température ambiante moyenne et en général sous charge modérée. |

|

C |

KJ |

Produits du type CKH avec en plus des propriétés extême-pression et anti-usure. |

||

|

C |

KL |

Graisses possédant des propriétés extrême-pression, anti-usure, de protection contre la corrosion et une stabilité thermique renforcée. |

Engrenages cylindriques ou coniques fonctionnant à température ambiante élevée ou très élevée et sous charge élevée. |

|

|

C |

KM |

Produits possédant des propriétés anti-grippage renforcées, qui autorisent une utilisation dans des conditions de charge extrêmes, et des propriétés de protection contre la corrosion. |

Engrenages fonctionnant de manière occasionnelle sous des charges exceptionnellement élevées. |

|

Selon ISO 6743/99 partie 2 (paliers de broches)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

F |

C |

Paliers de broches, paliers et embrayages associés. |

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées telles que anti-corrosion et anti-oxydation, qui peuvent être obtenues à l’aide d’additifs. |

Graissage par circulation, à bain d’huile et par brouillard, de paliers lisses ou roulements et embrayages associés. |

|

F |

D |

Paliers de broches et paliers. |

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées telles que anti-corrosion et anti-oxydation, anti-usure, qui peuvent être obtenues à l’aide d’additifs. |

Graissage par circulation, à bain d’huile et par brouillard, de paliers lisses ou roulements. |

Selon ISO 6743/99 partie 11 (outils pneumatiques)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

P |

AA |

Outils pneumatiques à percussion. |

Huiles minérales raffinées non inhibées. |

Outils travaillant sous faible charge à l’air sec. |

|

P |

AB |

Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion et anti-usure. |

Outils travaillant sous charge élevée et à l’air humide. |

|

|

P |

AC |

Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion, anti-usure, anti-émulsifiantes et anti-moussage. |

Outils soumis à des cycles de fonctionnement prolongés, travaillant sous charge modérée à sévère et en atmosphère humide. |

|

|

P |

AD |

Lubrifiants à base de fluides synthétiques. |

Travaux à l’air libre à des températures inférieures à 0°C. |

|

|

P |

AE |

Graisses semi-fluides. |

Conditions opératoires spéciales, par exemple brouillard réduit. |

|

|

P |

BA |

|

Huiles minérales raffinées non inhibées. |

Outils travaillant sous faible charge en atmosphère sèche. |

|

P |

BB |

|

Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion. |

Outils travaillant sous charge faible à modérée et en atmosphère humide. |

|

P |

BC |

|

Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion, anti-usure, anti-émulsifiantes et anti-moussage. |

Outils soumis à des cycles de fonctionnement prolongés, travaillant sous charge modérée à sévère et en atmosphère humide. |

|

P |

BD |

|

Lubrifiants à base de fluides synthétiques. |

Usages particuliers. |

Selon ISO 6743/99 partie 3 (compresseurs)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

D |

AA |

Compresseurs d’air volumétriques alternatifs et rotatifs à graissage goutte à goutte. |

Généralement des huiles hautement raffinées, ou éventuellement des fluides semi-synthétiques ou synthétiques. |

Service normal. |

|

D |

AB |

Généralement des fluides semi-synthétiques ou synthétiques spécialement formulés. |

Service sévère. |

|

|

D |

AG |

Compresseurs d’air volumétriques rotatifs à injection d’huile. |

Huiles minérales éventuellement hautement raffinées. |

Cycles de vidange du lubrifiant < ou = 2000 h. |

|

D |

AH |

Généralement des huiles hautement raffinées ou des fluides semi-synthétiques spécialement formulés. |

Cycles de vidange du lubrifiant > 2000 h e t < ou = 4000 h. |

|

|

D |

AJ |

Généralement des fluides synthétiques ou semi-synthétiques spécialement formulés. |

Cycles de vidange du lubrifiant > 4000 h. |

|

|

D |

- |

Compresseurs d’air volumétriques avec chambre de compression non lubrifiées. |

Lubrifiants utilisés pour engrenages, roulements et mécanisme de transmission. |

|

|

D |

- |

Compresseurs dynamiques. |

Lubrifiants utilisés pour roulements et engrenages. |

|

|

D |

VA |

Pompes à vide volumétriques alternatives et rotatives lubrifiées goutte à goutte ou par injection d’huile. |

|

Vide faible pour gaz non agressifs. |

|

D |

VB |

|

Vide faible pour gaz agressifs. |

|

|

D |

VC |

Pompes à vide à joint hydraulique. |

|

Vide moyen pour gaz non agressifs. |

|

D |

VD |

|

Vide moyen pour gaz agressifs. |

|

|

D |

VE |

|

Vide élevé pour gaz non agressifs. |

|

|

D |

VF |

|

Vide élevé pour gaz agressifs. |

|

|

D |

GA |

Compresseurs volumétriques de gaz qui ne réagissent pas chimiquement avec les huiles minérales hautement raffinées. |

Huiles minérales hautement raffinées. |

|

|

D |

GB |

Compresseurs volumétriques de gaz du type DGA mais contenant de l’humidité ou des matières condensables. |

Huiles minérales spéciales. |

|

|

D |

GC |

Compresseurs volumétriques de gaz à haute solubilité dans l’huile minérale qui provoque une réduction de viscosité. |

Généralement fluides de synthèse. |

|

|

D |

GD |

Compresseurs volumétriques de gaz qui réagissent chimiquement avec l’huile minérale. |

Généralement fluides de synthèse. |

|

Selon ISO 6743/99 partie 1 (lubrification à huile perdue)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

A |

B |

|

Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées, par exemple adhésivité, extrême-pression, anti-corrosion, qui peuvent être obtenues à l’aide de bitumes et/ou d’additifs. |

Engrenages nus, cordages en fils métalliques. |

|

A |

N |

|

Huiles minérales raffinées. |

Organes légèrement chargés. |

|

A |

Y |

|

Huiles minérales non raffinées. |

Applications sans exigences particulières, essieux, aiguillages SNCF, etc… |

Selon ISO 6743/99 partie 7 (travail des métaux)

|

SYMBOLES |

APPLICATIONS PARTICULIERES |

TYPES DE PRODUIT |

EXEMPLES D’APPLICATION |

|

|

M |

AA |

Travail des métaux nécessitant des propriétés réfrigérantes prépondérantes. |

Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des émulsions laiteuses possédant des propriétés anti-corrosion. |

Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles. |

|

M |

AB |

Concentrats du type MAA possédant des propriétés de réduction de frottement. |

Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles, tréfilage et laminage. |

|

|

M |

AC |

Concentrats du type MAA possédant des propriétés extrême-pression. |

Usinage par coupe. |

|

|

M |

AD |

Concentrats du type MAB possédant des propriétés extrême-pression. |

Usinage par coupe et travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage. |

|

|

M |

AE |

Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des émulsions translucides (micro-émulsions) possédant des propriétés anti-corrosion. |

Usinage par coupe. |

|

|

M |

AF |

Concentrats du type MAE possédant des propriétés de réduction de frottement et/ou extrême-pression. |

||

|

M |

AG |

Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des solutions transparentes possédant des propriétés anti-corrosion. |

Usinage par abrasion, forgeage, estampage et laminage. |

|

|

M |

AH |

Concentrats du type MAG possédant des propriétés de réduction de frottement et/ou extrême-pression. |

Usinage par coupe ou par abrasion, forgeage et estampage. |

|

|

M |

AI |

Graisses et pâtes appliquées en solution dans l’eau. |

Travail des métaux en feuilles et tréfilage. |

|

Pour l'automobile

Classification API (American Petrol Institute)

Huiles-moteur allumage commandé (essence)

| NORME | UTILISATION | NOTES | ||

| SA | Moteurs à essence ne nécessitent pas d’huile additivée. | Sans additif, sauf abaisseur de point d’écoulement et anti-mousse. | ||

| SB | Moteurs à essence nécessitent un minimum de protection contre le scuffing et l’oxydation. | Quelques propriétés anti-scuffing et anti-oxydantes. | ||

| SC | Moteurs à essence. De 1964 à 1967 |

Protection contre : les dépôts, l’usure et la corrosion. | ||

| SD | Moteurs à essence. De 1968 à 1971 |

Protection similaire mais moins intense que SC. | ||

| SE | Moteurs à essence. De 1972 à 1980. |

Protection similaire mais moins intense que SD. | ||

| SF | Moteurs à essence. De 1980 à 1988. |

Protection anti-usure et oxydation plus intense que pour SE. | ||

| SG | Moteurs à essence. Depuis 1993 |

Protection contre la formation de dépôts, anti-usure et anti-oxydation plus intense que SF. | ||

| SH | Moteurs à essence. Depuis 1996 |

Couvres les performances requises pour SG, mais testé selon le protocole CMA. | ||

| SJ | Moteurs à essence. Depuis 2001 |

Exigences qualitatives plus sévères que SH. (P ex. Vis-à-vis de la teneur en phosphore) | ||

| SL | Moteurs à essenceDepuis Juillet 2001 | Moins de dépôts à haute température, consommation d’huile diminuée. | ||

| SM | Moteur à essence | Meilleure stabilité contre l’oxydation = convient aux intervalles prolongés | ||

Huiles moteurs à allumage par compression (Diesel)

| NORME | UTILISATION | NOTES |

| CA | Moteurs diesel Atmosphériques peu sollicités. Carburant à faible teneur en souffre. |

1940 - 1950 Répond aux exigences MIL-L-2104 A. Antioxydants et détergents. |

| CB | Moteurs diesel. Atmosphériques. Moyennement sollicités. Carburant à faible teneur en souffre. |

1949 - 1960 Niveau supplément 1. Antioxydants et détergents à haute température. |

| CC | Moteurs diesel. Atmosphériques. Légèrement suralimentés. moyennement sollicités. |

Introduite en 1961. Répond aux exigences MIL-L-2104 B. Antioxydants, détergents et dispersants. |

| CD | Moteurs diesel. Atmosphériques et suralimentés. Moyennement sollicités. |

Répond aux exigences CATERPILLAR Série 3. Antioxydants et détergents. |

| CDII | Moteurs diesel 2-temps. Fortement sollicités. |

API CD mais avec un essai spécifique pour les 2-temps diesel. |

| CE | Moteurs diesel. Fortement suralimentés. Fortement sollicités. A partir de 1983. |

Introduite en 1987. Répond aux exigences MACK EOK/2. CUMMINS NTC 400. Antioxydants, détergents, dispersants et anti-usure. |

| CF | Moteurs diesel.Introduit en 1994. | Inj. Indirecte et autres moteurs y compris ceux qui fonctionnent avec du carburant contenant + de 0.5% de souffre. Peut remplacer les huiles CD |

| CF-2 | Moteurs diesel.Introduit en 1994.Pour moteurs diesels 2-temps très sollicités. | Peut remplacer les huiles CD II. |

| CF-4 | Moteurs diesel.Introduit en 1990.Pour moteurs rapides, suralimentés ou non. | Peut remplacer les huiles CD et CE |

| CG-4 | Moteurs diesel.Introduit en 1995.Moteurs rapides très sollicités, qui fonctionnent avec du diesel avec moins de 0.5% de souffre. | Convient pour les normes d’émission de 1994. Remplace les huiles CD, CE, et CF-4 |

| CH-4 | Moteurs diesel.Introduit en 12/1998.Moteurs rapides très sollicités, qui répondent au normes d’émission de 1998., et qui fonctionnent avec du diesel avec moins de 0.5% de souffre. | Remplace les huiles CD, CE, et CF-4, CG-4 |

Transmissions mécaniques (boites-ponts mécaniques)

API-GL1 : Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale et à vis sans fin et certaines transmissions manuelles. Peuvent contenir des additifs: antirouille, antioxydant, antimousse et agent abaissant le point de solidification.

API-GL-2 : Pour transmissions à vis sans fin auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.

API-GL-3 : Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale fonctionnant à vitesse modérée et service moyen auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.

API-GL-4 : Pour transmissions à denture hélicoïdale et transmissions hypoïdes spéciales appliquées à des véhicules qui fonctionnent dans des conditions de vitesse élevée et de faible couple ou de vitesse réduite et de couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont assez souvent ajoutés.

API-GL-5 : Voir point précédent mais dans des conditions de vitesse élevée sollicitation extrême-faible couple et vitesse réduite couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont très souvent ajoutés.

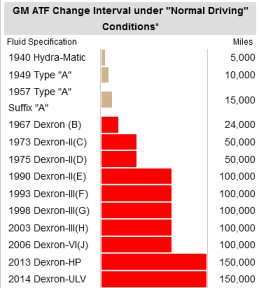

Classification DEXRON (Norme General motors pour transmissions automatiques)

Dexron B : norme de 1967

Dexron II C : norme de 1973

Dexron II D : norme de 1975

Dexron II E : norme de 1990

Dexron III F : norme de 1993

Dexron III G : norme de 1998

Dexron III H : norme de 2003

Dexron IV J : norme de 2005

Dexron HP : norme de 2013

Dexron IV ULV : norme de 2014 (ULV = ultra low viscosity)

Les produits récents peuvent remplacer les lubrifiants plus anciens. Les intervalles de vidange sont d'autant plus longs que les produits répondent à des normes récentes.

Classification ACEA (Constructeurs Européens)

Moteurs voitures particulières

|

A1/B1 |

Lubrifiant destiné à des moteurs adaptés à une huile à basse viscosité permettant une economie de carburant. Valeur HTHS entre 2,9 et 3,5 mPa( HTHS bas). Ce type d’huile peut être incompatible avec certaine moteurs, consulter le manuel d’entretien. |

|

A3/B3 |

Lubrifiant destiné à un usage universel essence ou diesel, à injection indirecte, intervalles de vidange de 5 à 10.000km. Ces huiles peuvent être incompatibles avec certain moteur hautes performances.. |

|

A3/B4 |

Lubrifiant ayant une très bonne stabilité de la viscosité, destiné aux moteurs haute performance, y compris les injection directes. |

|

A5/B5 |

A1/B1 convenant pour les moteur à injection directe. |

|

C1 |

Basse teneur en cendres ‘Low Saps’ Convenant pour véhicules équipés d’un catalyseur et d’un filtre à particules. HTHS bas > 2,9 mPa . Economie de carburant |

|

C2 |

Basse teneur en cendres ‘Mid Saps’ Convenant pour véhicules équipés d’un catalyseur et d’un filtre à particules. HTHS bas > 2,9 mPa . Economie de carburant (Fiat, PSA) |

|

C3 |

Basse teneur en cendres ‘Mid Saps’ Convenant pour véhicules équipés d’un catalyseur et d’un filtre à particules. HTHS bas > 3,5 mPa . (Mercedes,BMW,GM) |

|

C4 |

Basse teneur en cendres ‘Mid Saps’ Convenant pour véhicules équipés d’un catalyseur et d’un filtre à particules. HTHS bas > 3,5 mPa . (Renault, Nissan) |

Moteurs Diesel véhicules industriels

| E1 | Huile moteur à caractère universel destiné à des diesels lourds atmosphériques (intervalles des vidanges ’normaux’) |

| E2 | Catégorie de lubrifiant moteur assurant un certain niveau de performances concernant: propreté des pistons, polissage, usure, dispersion des suies et stabilité du lubrifiant. Ce type d’huile est recommandé pour les moteurs diesel répondant aux normes Euro 1 et Euro 2. Peut également être utilisé pour des intervalles de vidanges espacés (selon les recommandations du constructeur) |

| E3 | Huile ayant une excellente stabilité de la viscosité pour un usage dans des moteurs haute performances (à la base injection indirecte) ou pour des intervalles de vidanges espacés (déterminés par le constructeur) ou pour d’autres usages intensifs (également déterminé par le fabricant du moteur) |

| E4 | Huile ayant une excellente stabilité de la viscosité et assurant un certain niveau de performances concernant: propreté des pistons, polissage, usure, dispersion des suies et stabilité du lubrifiant, par rapport à E3. Recommandé pour des moteur très sollicités qui répondent aux normes Euro1, Euro 2 et Euro3. Peut également être utilisé pour des intervalles de vidanges espacés (selon les recommandations du constructeur) |

| E5 | Huile ayant une excellente stabilité de la viscosité et assurant un certain niveau de performances concernant: propreté des pistons, polissage. De plus, limitation de l’usure, des dépôts dans le turbo et grand pouvoir de tolérance des suies. Recommandée pour des moteurs diesel lourds très sollicités répondant aux normes Euro1, Euro2 et Euro3. Peut également être utilisée pour des intervalles de vidanges espacés (selon les recommandations du constructeur) |

Classification CCMC (Constructeurs Européens)

Classification obsolète remplacée par celle de l'ACEA.

CONCLUSION

Dans la première partie de cet article les contraintes tribologiques qui conduisent à l'utilisation d'un lubrifiant ont été présentées.

Dans la seconde partie, les principaux critères de choix d'un lubrifiant ont été définis.

La troisième partie présente quelques cas d'emploi typiques des lubrifiants et comment les choisir. Lien vers troisième partie : Lubrification, troisième partie : exemples types

A découvrir aussi

- La peinture. Première partie : Choix de la laque et préparation

- La peinture. troisième partie l'application des couches de finition

- L'ablocage au tour (utilisation des mandrins)

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 132 autres membres